『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』は、登山家・栗城史多氏の人生と、彼が挑戦し続けたエベレストの真実を描いたノンフィクションです。この本には、エベレスト登山の過酷な現実、そして栗城氏の「虚構」と「真実」が織りなす姿が克明に描かれています。

エベレスト登山の現実

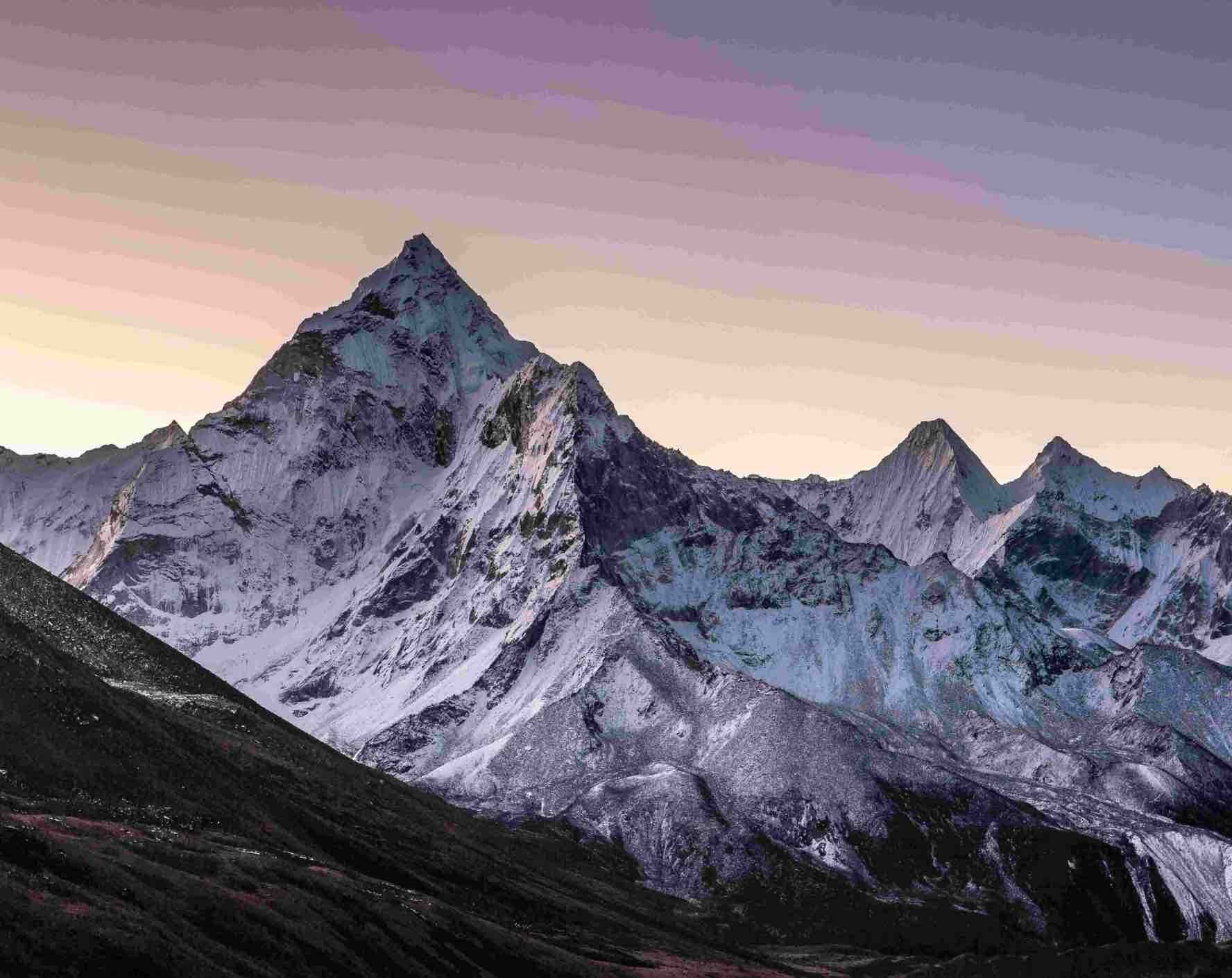

エベレストは、多くの登山家にとって憧れの地です。しかし、その挑戦には莫大な費用と、想像を絶する危険が伴います。

高額な入山料とツアー費用

エベレストに登るためには、まずネパール政府に高額な入山料を支払わなければなりません。

エベレストへの入山料だ。二〇一九年の数字では、ネパール側から春にノーマルルートを登る場合、一人につき一万一千ドル(およそ百二十万円)をネパール政府に支払わなければならない(秋だと半額の五千五百ドル)。

引用:『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』 河野啓著

これに入山料以外の費用も加わります。最も安価なツアーでも、数百万円の費用がかかります。

もっともリーズナブルなのは、現地のトレッキング会社が主催するツアーに直接申し込む方法だ。それでも三百万円程度はかかる。サービス内容は千差万別だ。

引用:『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』 河野啓著

エベレストの基礎知識

エベレストという名前は、19世紀半ばにインド測量局の長官を務めたジョージ・エベレストから付けられました。

地球上に八〇〇〇メートルを超える峰々が存在することを明らかにしたのは、十九世紀半ば、イギリスの植民地だったインドの測量局である。エベレストの山名は、その長官を務めたジョージ・エベレストから命名された。

引用:『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』 河野啓著

また、ネパールでは「サガルマータ」、チベットでは「チョモランマ」と呼ばれています。

エベレストは、チベット語で「チョモランマ(大地の母神)」。一方、ネパール語では「サガルマータ(世界の頂上)」。

引用:『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』 河野啓著

日本人として初めてエベレストに登頂したのは、松浦輝夫氏と植村直己氏です。

日本人でエベレストに初登頂したのは、 松浦 輝 夫 氏(一九三四~二〇一五年)と植村直己氏である。一九七〇年五月十一日だった。

引用:『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』 河野啓著

栗城氏の言葉と行動

本書では、栗城氏の言葉や行動の「虚実」が鋭く指摘されています。

「無酸素」登山の真実

栗城氏は「無酸素」登山にこだわっていたように見えましたが、実際にはそうではない部分があったと著者は指摘します。

酸素ボンベは重いし高価なので、これまで登った六つの最高峰では使わなかった」と私に語った。しかしそれは、彼のいわば「ネタ」だった。 どういうことか? そもそも酸素ボンベを使って登るのは、八〇〇〇メートル峰だけなのだ。つまり七大陸最高峰のうち、エベレストのみ。他の六つの最高峰にボンベを担いで登る人間など、 端 からいないのである。「

引用:『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』 河野啓著

これは、多くの人々に誤解を与えていた可能性を示唆しています。

夢を語るということ

栗城氏は、夢を口に出すことの重要性を説いていました。

「ボクの夢は単独無酸素で七大陸の最高峰に登ることなんですが、この夢をボクはできるだけたくさんの人にしゃべりたいんです。夢は口に出すことが大事なんです」 彼はいつも、ここで少し間を取る。そして、 「口で十回唱えれば、叶う、という字になりますから」 「ほう!」とか、「うまい」「なるほど」といった声が客席から上がる。拍手も起きる。

引用:『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』 河野啓著

しかし、著者は「夢や元気を与える」ことよりも、**「誤解を与えないよう努力すること」**の重要性を強調します。

相手に夢や元気を与えることも大事だろうが、相手に誤解を与えないよう努力することは更に重要であり、人と接するときの基本である。特にビジネスにおいては。

引用:『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』 河野啓著

これは、栗城氏の行動に対する著者の鋭い批判であり、私たち自身も考えさせられる点です。

「虚実皮膜」の芸術論

本書で引用されている「虚実皮膜」という言葉は、栗城氏の生き方を象徴しているように感じられます。

「虚実皮膜」芸の神髄は、 虚 と 実 の境界が(皮膚と粘膜の間のように)微妙なところにあり、虚構があることによってかえって真実味が増す……江戸時代の 浄瑠璃 の巨星、 近松門左衛門 の芸術論だ。

引用:『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』 河野啓著

彼の登山は、単なるスポーツではなく、人々に夢を与えるための「エンターテイメント」だったのかもしれません。しかし、その虚構は、結果的に彼自身の命を危険にさらすことにもつながりました。

限界を超えるということ

本書には、元プロボクサー、モハメド・アリ氏の言葉も紹介されています。

「もう限界だと思ったところが、やっと半分なんだ。私はいつも自分にそう言い聞かせているよ」

引用:『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』 河野啓著

これは、栗城氏がエベレストで何度も直面した「限界」を乗り越えるための精神力を示唆しているようです。しかし、同時に、登山における「限界」は死に直結するものであり、その判断を誤ることがいかに危険であるかを物語っています。

高山病と高度順応

高山病は、登山家にとって死に至る病です。特に脳は低酸素に弱く、ゆっくりと身体を慣らす「高度順応」が不可欠です。

「高度順応とは、主に脳が順応することを指します。心臓など他の臓器に比べて、脳は特に低酸素に弱いんです。たとえば上空七〇〇〇から八〇〇〇メートルで飛行機がトラブルを起こしたとして、もし酸素マスクが下りてこなければ、人は三分ほどで意識を失い、ほどなく死の危険が発生します。その高さで登山者が死なないのは、下からゆっくりと時間をかけて体を慣らしながら登っているからです」

引用:『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』 河野啓著

『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』は、一人の登山家の物語であると同時に、私たちの生き方や「夢」との向き合い方を考えさせる一冊でした。

コメント